巷じゃ、○○入試だの試験、「問題文が長い!」とかいろいろ反響あるようで、とうとう壊れてブランド化もひどくなって極まったのかカンニングもすっごい高度な詐欺レベルや殺人レベルの事件が出てきてしまったようで。素人なので適当なこと書きますが、最近の国試は往々にして「問題文が長い」のが、今後は標準になっていくのじゃないかと思ってます。単語なんか知っていて当たり前、勉強の仕方を変えるしかなく、単語帳の暗記で一語一答はほぼ役に立たず、「単語」ではなく「センテンスの長い定型文」をパズルのピースしていくようにした方がいいんじゃないかと思えてきました。毎年のように過去問ひたすら解いていて、数年前にふと気がついて、以降2年かけて頭切り替えました。もう受けたくないですが、普通の人でも下手すれば燃え尽きてしまうんじゃないかと。まぁ牛耳っている人たちを総入れ替えしないと何も変わらないので諦めるしかありませんし、いずれにしても受験生頑張って、と。

さて掲題。私自身は江戸言葉(下町訛)の訛をベース(両親の訛)に東京弁なので(住んでいた環境を客観的(?)に)、一見すると標準語っぽい特に訛がない感じ(・・・と思っているだけで・・・結構変な言葉を使うらしく自覚ない訛もあってよく笑われます 笑)なのですが、本人気がついているので、「七」という字の読みを「なな」と読むことにしていたりする。馬鹿真面目と言われればそうでしょうが、ある日あるとき「ひち」という読みはない事に軽いショック(?)で大笑いしてしまいました。以来、気をつけようということで敢えて「なな」とカウントしたり「ごまかしたり」しているわけです。うん、確かに「ヒガシシロシマ」だしなおんねぇや。

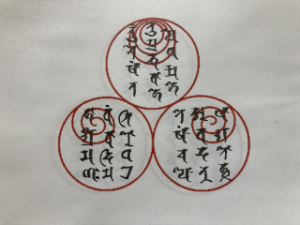

前から考えていたこととして、あらためてネタ的に書いたのは、縁起偈で読みを書いていて、冒頭で「y」+「a」だから「いぇー」なのか「えぃ」なのか、読みが書かれた時代などを考察した場合上代日本語や中古日本語や中世日本語などでは「ハ」行は「p」の発音であったり、日本語の「カ行」が中国語で「h行」で発音されるなど、ふりがなの扱いには結構限界があると思ったりしたからでした。更にこれに限らずですがこういうのは日本語で「r」行があり、けれども「l」行ってないので巻き舌「ら(ra)」と、「ら(la)」の、今では習慣的に(私の周りでは)使い分けで「あ」を加えて「あら」と発音したりしている「真言」が結構あることに気がついていたからで、他には梵語の『一切、全て』の「सर्व」を「さらば」とふりがなされているけれどもIAST表記では「sarva」なんです。読みに起こすと「さるう゛ぁ」なんですが、教えてくださった師匠の読みにならって一部の「真言」で「さるば」で習っていたり(今は亡き師匠は私なんかより遙かに「生粋の江戸弁」だった印象も・・・苦笑)、イントネーションも併せて、集団での読み合わせの段階でずれが生じないようにするのも大事だろうということで「先生に習ったのが一番正しい」説をとることとしているワケです。つまりはその先での法則に合わせるのがよいと思います。それ以外は個人的なモノはもうよっぽどのことない限り好きにしたらよいと思うのです。ですので今後もIAST表記以外は読み(ふりがな)は提示しませんのであしからず。

もっというと、正しいと思われる表記ですが「どこ」の「いつ」時代なのかを考察することは大事じゃないかというのを常々思っていたりするんです。逆をいえばそういう法則もあるということを知った上でふりがなをあてにすればよいと思います。例えば当時の科学や通説、その説の根拠、を考えたりする。真面目だから・・・ではないですよ。「自灯明、法灯明」の必然の結果です。相手をどうのと評価している場合じゃないかもしれないですよ(苦笑)